„Béla Bartók, Selbstbiographie”, Musikblätter des Anbruch, III/5 (1921, 1. März-Heft, Sonderheft Béla Bartók), 87–90.

Gyűjteményes kiadás: DocB/2, 117–120.; BÖI, 812–814.; Essays, 408–411.; BBI/1, 31–35.

További változatok: Önéletrajzom (Kristóf K. fordítása, 1921); Bartók Béla (Önéletrajz) (Bartók magyar fordítása, 1923); Küzdelmes út a harcoktól az elismerésig (rövidített magyar változat, 1927)

Forrás: BBA

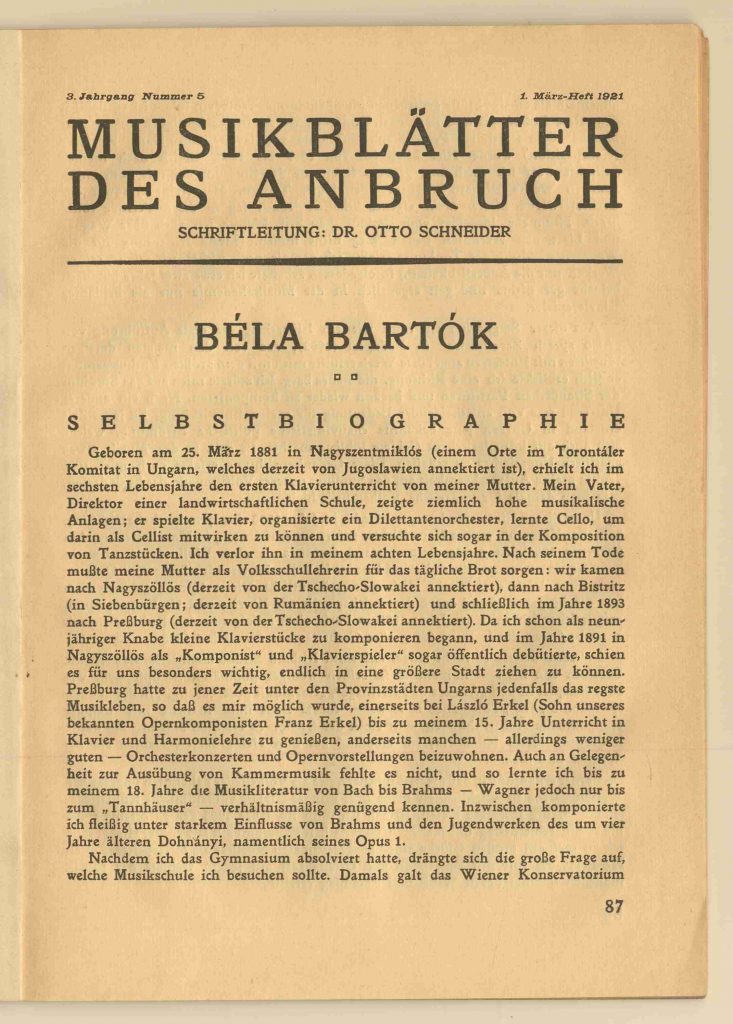

BELA BARTOK

SELBSTBIOGRAPHIE

Geboren am 25. März 1881 in Nagyszentmiklós (einem Orte im Torontaler Komitat in Ungarn, welches derzeit von Jugoslawien annektiert ist), erhielt ich im sechsten Lebensjahre den ersten Klavierunterricht von meiner Mutter. Mein Vater, Direktor einer landwirtschaftlichen Schule, zeigte ziemlich hohe musikalische Anlagen; er spielte Klavier, organisierte ein Dilettantenorchester, lernte Cello, um darin als Cellist mitwirken zu können und versuchte sich sogar in der Komposition von Tanzstücken. Ich verlor ihn in meinem achten Lebensjahre. Nach seinem Tode mußte meine Mutter als Volksschullehrerin für das tägliche Brot sorgen: wir kamen nach Nagyszöllös (derzeit von der Tschecho-Slowakei annektiert), dann nach Bistritz (in Siebenbürgen; derzeit von Rumänien annektiert) und schließlich im Jahre 1893 nach Preßburg (derzeit von der Tschecho-Slowakei annektiert). Da ich schon als neunjähriger Knabe kleine Klavierstücke zu komponieren begann, und im Jahre 1891 in Nagyszöllös als „Komponist” und „Klavierspieler” sogar öffentlich debütierte, schien es für uns besonders wichtig, endlich in eine größere Stadt ziehen zu können.

Preßburg hatte zu jener Zeit unter den Provinzstädten Ungarns jedenfalls das regste Musikleben, so daß es mir möglich wurde, einerseits bei László Erkel (Sohn unseres bekannten Opernkomponisten Franz Erkel) bis zu meinem 15. Jahre Unterricht in Klavier und Harmonielehre zu genießen, anderseits manchen – allerdings weniger guten – Orchesterkonzerten und Opernvorstellungen beizuwohnen. Auch an Gelegenheit zur Ausübung von Kammermusik fehlte es nicht, und so lernte ich bis zu meinem 18. Jahre die Musikliteratur von Bach bis Brahms – Wagner jedoch nur bis zum „ Tannhäuser” – verhältnismäßig genügend kennen. Inzwischen komponierte ich fleißig unter starkem Einflusse von Brahms und den Jugendwerken des um vier Jahre älteren Dohnányi, namentlich seines Opus 1. Nachdem ich das Gymnasium absolviert hatte, drängte sich die große Frage auf, welche Musikschule ich besuchen sollte. Damals galt das Wiener Konservatorium allgemein als einzige Stätte gediegenen Musikstudiums. Trotzdem folgte ich schließlich dem Rate Dohnányis und kam nach Budapest, wo ich in der königlich ungarischen Musikakademie Schüler Prof. Stephan Thomans (Klavier) und Hans Koeßlers (Komposition) wurde. Hier blieb ich von 1899 bis 1903. Gleich nach meiner Ankunft warf ich mich mit großem Eifer auf das Studium der mir noch unbekannten Werke Richard Wagners (Tetralogie, Tristan, Meistersinger) sowie der Orchesterwerke Liszts. Mein eigenes Schaffen jedoch lag in dieser Periode völlig brach. Nunmehr losgelöst vom Brahmsschen Stil, konnte ich auch über Wagner und Liszt den ersehnten neuen Weg nicht finden. (Liszts Bedeutung für die Weiterentwicklung der Tonkunst erfaßte ich damals noch nicht; ich sah in seinen Werken nur die Äußerlichkeiten.) Infolgedessen arbeitete ich etwa zwei Jahre hindurch beinahe gar nichts und galt eigentlich in der Musikakademie nur als brillanter Klavierspieler.

Aus dieser Stagnation riß mich wie ein Blitzschlag die erste Aufführung von „Also sprach Zarathustra” in Budapest (1902); das von den meisten dortigen Musikern mit Entsetzen angehörte Werk erfüllte mich mit dem größten Enthusiasmus: endlich erblickte ich eine Richtung, die neues barg. Ich stürzte mich auf das Studium der Straußschen Partituren und begann wieder zu komponieren. Noch ein anderer Umstand war von entscheidender Bedeutung für meine Entwicklung: Zu jener Zeit entstand in Ungarn jene bekannte chauvinistische politische Strömung, welche sich auch auf künstlerischem Gebiete fühlbar machte. Es galt, in der musik etwas spezifisch Ungarisches zu schaffen. Diese Gedankenrichtung erfaßte auch mich und

lenkte meine Aufmerksamkeit auf das Studium unserer Volksmusik, das heißt dessen, was man damals für ungarische Volksmusik hielt.

Unter diesen Einflüssen komponierte ich im Jahre 1903 eine symphonische Dichtung, betitelt: ,,Kossuth”, welche Hans Richter sofort zur Aufführung in Manchester annahm (Februar 1904). In dieser Zeit entstand ferner auch eine Violinsonate und ein Klavierquintett, erstere durch Rudolf Fitzner in Wien, letzteres durch das Prill-Quartett aufgeführt. Diese drei Werke blieben unveröffentlicht. Dieser Epoche gehören noch

an: die im Jahre 1904 komponierte „Rhapsodie für Klavier und Orchester”, op. 1, mit welcher ich mich im Jahre 1905 in Paris ohne Erfolg um den Rubinsteinpreis bewarb; ferner die I. Suite für großes Orchester aus dem Jahre 1905.

Indessen währte es nicht lange, daß mich Richard Strauß faszinierte. Das erneute Studium von Liszt – namentlich in seinen weniger populären Schöpfungen, wie zum Beispiel in den „Années de Pélérinage”, ,,Harmonie poet. et relig.”, in der „Faustsymphonie”, im „ Totentanz” u. s. w. – führte mich über manche mir weniger sympathische Äußerlichkeiten zum Kern der Sache: es erschloß sich mir die wahre Bedeutung dieses Künstlers; ich empfand bei ihm viel größeren Genius als bei Wagner und Strauß.

Ferner erkannte ich, daß die irrtümlicherweise als Volkslieder bekannten ungarischen Weisen – die in Wirklichkeit mehr oder minder triviale volkstümliche Kunstlieder sind – wenig Interesse bieten, so daß ich mich im Jahre 1905 der Erforschung der bis dahin schlechtweg unbekannten ungarischen Bauernmusik zuwandte. Hiebei fand ich zu meinem großen Glücke einen ausgezeichneten Musiker als Mitarbeiter, Zoltán Kodály der mir mit Scharfsinn und Urteilskraft auf jedem Gebiete der Musik manchen unschätzbaren Wink und Ratschlag erteilte.

Diese Forschung begann ich vom rein musikalischen Standpunkte ausgehend, und zwar nur auf magyarischem Sprachgebiete; später jedoch gesellte sich die nicht minder wichtige wissenschaftliche Behandlung des Materials dazu, sowie die Erstreckung der Forschung auf die Sprachgebiete der Slowaken und Rumänen.

Das Studium all dieser Bauernmusik war deshalb von entscheidender Bedeutung für mich, weil sie mich auf die Möglichkeit einer vollständigen Emanzipation von der Alleinherrschaft des bisherigen Dur- und Moll-Systems brachte. Denn der weitaus überwiegende und gerade wertvollere Teil des gewonnenen Melodienschatzes ist in den alten Kirchentonarten, respektive in altgriechischen und gewissen noch primitiveren (namentlich pentatonischen) Tonarten gehalten, und zeigt außerdem mannigfaltigste und freieste rhythmische Gebilde und Taktwechsel sowohl im Rubato – als auch im Tempo giusto – Vortrag. Es erwies sich, daß die alten, in unserer Kunstmusik nicht mehr gebrauchten Tonleitern ihre Lebensfähigkeit durchaus nicht verloren haben. Die Anwendung derselben ermöglichte auch neuartige harmonische Kombinationen. Diese Behandlung der diatonischen Tonreihe führte zur Befreiung von der erstarrten Dur-Moll-Skala und, als letzte Konsequenz, zur vollkommen freien Verfügung über jeden einzelnen Ton unseres chromatischen Zwölftonsystems. –

Meine im Jahre 1907 erfolgte Ernennung zum Professor für Klavier an der königlich ungarischen Musikakademie in Budapest war mir deshalb willkommen, weil sie mir die Niederlassung in Ungarn ermöglichte und ich so meine folkloristischen Ziele weiterhin verfolgen konnte. Als ich noch im selben Jahre auf Anregung Kodalys die Werke Debussys kennen lernte und studierte, nahm ich mit Erstaunen

wahr, daß auch in dessen Melodik gewisse, unserer Volksmusik ganz analoge pentatonische Wendungen eine große Rolle spielen. Zweifellos sind dieselben ebenfalls dem Einflusse einer osteuropäischen Volksmusik – wahrscheinlich der russischen zuzuschreiben. Gleiche Bestrebungen findet man in den Werken lgor Strawinskys; unsere Zeit weist also in den voneinander entferntesten geographischen Gebieten dieselbe Strömung auf: die Kunstmusik mit Elementen einer frischen, durch das

Schaffen der letzten Jahrhunderte nicht beeinflußten Bauernmusik zu beleben.

Meine von op. 4 an geschriebenen Werke, welche die eben geschilderte Anschauung auszudrücken beabsichtigten, erweckten in Budapest selbstverständlich großen Widerspruch. Grund des Nichtverstehens war unter anderem auch, daß unsere neuen Orchesterwerke fast durchwegs nur in ziemlich unvollkommener Weise zur Aufführung gelangten; denn es war weder ein verständnisvoller Dirigent, noch ein geeignetes Konzertorchester vorhanden. Als sich der Kampf besonders zuspitzte, versuchten 1911 einige junge Musiker, in deren Reihen auch Kodaly und ich uns befanden, eine

„Neue Ungarische Musikgesellschaft” zu gründen. Der eigentliche Zweck dieser Unternehmung war die Organisation eines selbständigen Konzertorchesters, welches sowohl ältere, als auch neuere und neueste Musik in anständiger Weise aufführen sollte. Alle Anstrengungen, dieses Ziel zu erreichen, blieben indessen fruchtlos. Diesen und verschiedenen anderen mißglückten persönlicheren Versuchen zufolge, zog ich mich etwa im Jahre 1912 vom öffentlichen Musikleben gänzlich zurück, wandte mich aber umso eifriger den Musikfolklore-Studien zu. Ich hegte manche, für unsere Verhältnisse ziemlich kühnen Reisepläne, von welchen ich im Jahre 1913 einen, als bescheidenen Anfang, auch verwirklichen konnte: ich reiste nach Biskra und Umgebung, um die dortige arabische Bauernmusik zu studieren. Der Ausbruch des

Krieges berührte mich – abgesehen von allgemein menschlichen Gründen – schon deshalb so schmerzlich, weil er fast alle derartigen Forschungen jäh unterbrach; es blieben mir für meine Studien nur mehr gewisse Gebiete Ungarns übrig, wo ich denn auch noch bis 1918 in etwas beschränkterem Maße weiterarbeiten konnte.

Das Jahr 1917 brachte einen entschiedenen Umschwung in der Haltung des Budapester Publikums gegenüber meinen Werken: ich hatte das Glück, ein größeres Werk, das Tanzspiel „Der holzgeschnitzte Prinz” durch die Fürsorge des Kapellmeisters Egisto Tango endlich musikalisch tadellos aufgeführt zu hören. Im Jahre 1918 brachte er mein älteres Bühnenwerk, den 1911 geschriebenen Einakter: ,,Die Burg

des Herzogs Blaubart” zur Uraufführung. Leider folgte dieser günstigen Wendung der politische und wirtschaftliche Zusammenbruch im Herbste 1918. Die damit verbundenen, etwa anderthalb Jahre

währenden Wirren waren durchaus nicht dazu geeignet, irgendwelche ernstere Arbeiten ruhig vollbringen zu können.

Auch die heutige Lage läßt nicht einmal den Gedanken an eine Möglichkeit der Fortsetzung musikfolkloristischer Arbeiten zu. Aus eigenen Kräften können wir uns diesen „Luxus” nunmehr nicht leisten; außerdem ist die wissenschaftliche Erforschung der vom ehemaligen Ungarn losgelösten Teile aus politischen Gründen und wegen der wechselseitigen Feindseligkeit unmöglich. Entlegenere Länder zu bereisen aber ist unerreichbar.

Übrigens findet sich nirgends in der Welt wahres Interesse für diesen Zweig der Musikwissenschaft – möglicherweise hat er auch gar nicht jene Wichtigkeit, die ihm von einigen seiner Fanatiker beigemessen wird!

Béla Bartók